Freundschaft – eine Tugend oder „eine Fügung des Himmels“ (Montaigne) (1)

Hinweise zu einer Lebensform

Von Christian Modehn

– Diese Überlegungen gehören zur Vorbereitung für einen privaten Gesprächskreis zum Thema Freundschaft im Dezember 2014. –

Es gibt auch heute, so hören wir und lesen wir, offenbar viele Beziehungen, die sich Freundschaft nennen. Wir leben also gar nicht in einer anonymen Gesellschaft der Einsamen, sondern in einer Welt der Freunde? Oder will man glänzen, wenn man eine halbwegs „berühmte“ Person öffentlich seinen Freund, seine Freundin, nennt. Viele eher flüchtige „Bekannte“ werden plötzlich, wenn es denn zu etwas nützt, Freunde genannt. „Amigo“ war und ist ja in gewissen politischen Kreisen, auch in Deutschland, ein gängiger Begriff. Der Amigo ist der Bundesgenosse in einem System wechselseitiger Bereicherung. Sind etwa bestimmte Lobbyisten die neuen Amigos? Also die charmanten und so furchtbar freundlichen versteckten Propagandisten und Betrüger? In der romanischen Sprachwelt wird man auch als Unbekannter schnell als „Cher ami“ angeschrieben. Auch die obersten Mafia-Bosse nennen sich nicht nur Brüder, sondern tatsächlich Freunde. Freunde im gemeinsamen Verbrechen.

Aber, wo sind die wahren Freunde? Gibt es sie, diese Menschen, denen ich mich vorbehaltlos anvertrauen kann, die mich stützen und die ich stütze, fraglos und selbstverständlich? Gibt es sie, diese Menschen, mit denen man das Leben teilt, die das ethische und spirituelle Wachstum für einander fördern? Menschen, mit denen man das Angenehme gern erlebt, Menschen, auf die man sich freut und die ich kritisiere und die mich kritisieren, allein, damit wir weiterkommen auf dem Weg menschlichen Reifens? Man lese einmal die Bücher 8 und 9 in der „Nikomachischen Ethik“ von Aristoteles (384-322 v.Chr.), also die Kapitel über die „wahren Freundschaft“. Da werden die genannten Aspekte von Freundschaft weiter differenziert entwickelt. Das gemeinsame Leben in der Nähe wird dabei als besonders wichtig beschrieben, in der nahen Verbundenheit mit dem Freund lernt man voneinander, man wird mit einander vertraug, ja: man wird einander ähnlich…

Gibt es heute noch (wahre) Freunde und Freundinnen? Nicht solche Personen, die als Freunde sozusagen aufoktroyiert werden in religiösen Gemeinden, Sekten oder politischen Gruppen, in denen die Führer das Sagen haben und aus allen Individuen mit deren eigenem Profil sozusagen „maßgeschneiderte“, flexibel agierende und gehorchende „Freunde“ (Objekte) machen?

Oder sind die so genannten „Bekannten“, wie wir jene 100 oder oft nur 10 Leute nennen, die wir irgendwie auf der Straße mal wieder- erkennen, deren Namen man vielleicht weiß oder ahnt, mit denen man den langweiligen small talk pflegt, sind diese Bekannten (manche sprechen gar von „befreundeten Bekannten“) gar die neuen Freunde? Wie tief ist das Verständnis von „wahrer“ Freundschaft gesunken, wenn man flüchtige Bekanntschaften nun wie Freunde einschätzt?

Die Beziehung zu Bekannten schließt aber auch die Möglichkeit ein, dass aus guten Bekannten mit viel Geduld und Sympathie auch gute Freunde werden können. Aber eben „können“, wenn der Aufbau einer Freundschaft „gelingt“, ist ein mühsamer Weg erst einmal abgeschlossen und der mühsame Weg gemeinsamer Freundschaft kann beginnen. Voraussetzung aller Freundschaft ist – auch unter Heterosexuellen –stets eine erotische Dimension, eine auch ästhetische Begeisterung für die individuelle Ausstrahlung des /der anderen. Ohne Erotik (Erotik wird hier von Sexualität – in der Liebesbeziehung – unterschieden) keine Freundschaft.

Philosophie und der lebendige Vollzug der Philosophie, also das eigene Philosophieren, enthält in der Selbstbeschreibung und dem Selbstverständnis, wie sonst kaum eine andere kulturelle Praxis, das Wort Philos, Freund. Insofern ist es nahe liegend, dass Philosophie das Thema Freundschaft zu einem Thema, wenn nicht zu einem Schwerpunkt machen sollte. Trotz etlicher, aber eher entlegener philosophischer Studien haben wir den Eindruck, dass Freundschaft heute leider nicht im Mittelpunkt der akademischen Philosophie an der Universität steht. Liegt das daran, dass akademische Philosophie sehr viel Angst hat, möglicherweise als „Lebenshilfe“ zu erscheinen? Aber ist nicht Philosophie als Philosophieren immer elementar Lebenserhellung und damit Lebenshilfe? Die dreibändige „Enzyklopädie Philosophie“, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2010, hat zum Beispiel keinen eigenen lexikalischen Beitrag zum Thema Freundschaft! Auch das von uns immer wieder sehr empfohlene Buch „111 Tugenden, 111 Laster“ von Martin Seel (Fischer Verlag, 2011) enthält leider kein Stichwort zur Tugend Freundschaft, sondern nur den (aber auch sehr lesenwerten Beitrag !) zum Thema „Freundlichkeit“ (S. 18 f.) Wobei die gelebte Freundlichkeit gegenüber oft unbekannten Menschen recht wenig Verbindung hat zu dem, was die klassische Philosophie (etwa Aristoteles) unter Freundschaft verstand. In einer bloß freundlichen Welt muss nicht unbedingt Freundschaft entstehen. Das „Keep Smiling“ ist eine trainierte Haltung des Kommerz, nicht der Innerlichkeit.

Pierre Hadot, der große französische Philosoph, hat in seinem Beitrag „La figure du sage dans L Antiquité gréco-latine“ (2) darauf eindringlich hingewiesen, dass die Freundschaft (Hadot spricht wie Aristoteles auch von amour!) des Philosophen gegenüber der Weisheit (Sophia) immer ein Streben, ein Suchen, ein „Trachten … nach“ ist., niemals aber ein Besitz oder ein Verfügen über die Sophia! (vgl. S. 179, le philosophe, „qui aspire à la sagesse). Den „Zustand der Weisheit” wird auch der Weise niemals ganz erlangen.

Ohne jetzt dieses Thema zu vertiefen: Deutlich wird: Freundschaft, Befreundet sein (auch mit der Sophia) ist ein Prozess, ein Lebensweg, ein ausdauerndes gemeinsames Gehen auf einem gemeinsamen Weg, oft voller Mühe. Freundschaft ist keineswegs (nur) gemeinsames Vergnügen, Lust am Gespräch, an der Freude aneinander. Freundschaft ist mühsam. Auch wenn sie vielleicht weniger anstrengend ist als die natürliche Bindung an Verwandte oder die berufliche Verbindung mit Kollegen….Jedenfalls: Den perfekten Weisen, also den Philo-Sophen, der die ganze Fülle der Weisheit kennt, gibt es, so Pierre Hadot im Anschluss an Seneca, „une fois tous les cinq cents ans“ („nur einmal alle 500 Jahre“) (3). Wird es also jemals den perfekten Freund, die perfekte Freundin geben? Sicher nicht. Das auszuhalten, gemeinsam auszuhalten, ist wohl die „Kunst der Freundschaft“.

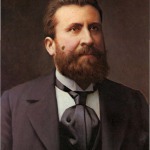

Auch Michel de Montaigne (1533-1592) denkt ähnlich (natürlich inspiriert von den griechisch-römischen Philosophen): Seine Freundschaft mit Etienne de la Boethie (Sarlat) (1530-1563) war das Schönste, was er erleben konnte. Diese Freundschaft nennt Montaigne eine „Fügung des Himmels“ (4): „Bei der ersten Begegnung , die zufällig auf einer großen städtischen Feier und Geselligkeit erfolgte, fühlten wir uns so zueinander hingezogen, ja so miteinander bekannt und verbunden, dass wir von Stund an ein Herz und eine Seele waren“. (Nebenbei es wird dringend empfohlen die großartige Schrift de la Boethies zu lesen, „Discours de la servitude volontaire“ (Vortrag über die freiwillige Knechtschaft) (9).

Montaigne ist sicher einer der am meisten zum Thema Freundschaft beachteten Philosophen, wobei seine zeitbezogenen Fehlurteile wohl entschuldbar sind, etwa, wenn er meint, Frauen seien zur Freundschaft nicht in der Lage (5). Interessanter ist: Montaigne hält hat die wahre Freundschaft für wichtiger und menschlicher als die Zweckgemeinschaft Ehe (6), also eine Vereinigung zur Zeugung von Kindern. Die wahre Freundschaft ist für ihn das Verschmelzen zweier Seelen, das Einswerden von zwei Personen, die grundsätzliche Bejahung des Freundes, die Freude darüber, dass er eben „er“ ist und so ist, wie er ist.

Montaigne wehrt sich ausdrücklich, seine tiefe Liebe zu Etienne de la Boethie, sein Einswerden mit ihm, wie er sagt, habe etwas mit Homosexualität zu tun: Montaigne spricht in dem Zusammenhang diskret von unzüchtiger Freundesliebe der Griechen (7). Wie weit diese Aussage eine „Schutzaussage“ ist in einer Zeit, die Homosexualität als Begriff nicht kannte und auch als Lebensform nicht respektierte, bleibt offen. In seinem Bericht über seine Rom-Reise berichtet Montaigne hingegen nicht ohne Sympathie etwa von der Segnung homosexueller Paare dort.

In jedem Fall ist für Montaigne eine tiefe Freundschaft eher eine absolute Seltenheit.

Anders dachten da einige Intellektuelle, Literaten, Künstler, Juristen gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Sie trafen sich in dem Freundschaftstempel des Autors Johann Wilhelm Ludwig Gleim in Halberstadt (er lebte von 1719 bis 1803) (8)

Gleim wollte gegen die Kälte des bloßen Verstandes und gegen die kontrollierende, alles Individuelle vernichtende Macht der Fürsten die Freundschaft unbedingt pflegen. Freundschaft als Rettung in einer feindlichen Welt? Als Zuflucht? Warum nicht. Das ist etwas ganz Besonderes, auch wenn dieser Freundschaftskult in Halberstadt relativ unbekannt ist: es wird berichtet, dass sich die Freunde bei Begrüßung und Abschied sehr herzlich küssten! Und es ist wohl dem Zeitgeist geschuldet, wenn nur Männer im Freundschaftskreis willkommen waren. Gleim hat sogar für die verstorbenen Freunde kleine Gedenkstätten in seinem Garten geschaffen und in seinen Salons prachtvolle Porträts seiner Freunde gesammelt. Er war tief überzeugt, nach dem Tod wieder mit den verstorbenen Freunden vereint zu sein. Die waren alle niemals nur ein Herz und eine Seele, man stritt sich durchaus, man debattierte, suchte nach einer gemeinsamen Wahrheit, aber es kam nie zu einem Bruch. Und man schrieb einander und zwar sehr viel und sehr oft. Allein Gleim hat über 10.000 Briefe verfasst an über 500 verschiedene Korrespondenten. Diese Handschriften sind im Gleimhaus versammelt.

Insgesamt war seine geräumigen Wohnung mit mehreren Etagen für Gleim ein „Tempel der Freundschaft“ und er sah sich selbst als „Küster“ dieses Tempels.

Entscheidend und bleibend aktuell ist die Einsicht Gleims: Vertrauen ist Voraussetzung von gelingender Freundschaft! Über das Vertrauen zu sprechen und im Vertrauen zu leben, ist die Basis von Freundschaft. Die konkrete einzelne Freundschaft wird freilich nur gelingen, wenn die Freunde von einem Grundvertrauen in die Wirklichkeit des Lebens insgesamt geprägt sind.

Aktuell wird Freundschaft heute als eine Lebensform eingeschätzt, die wir herbeisehnen. Und zwar bezogen auf unsere Gesellschaft, in der die Menschen, die Arbeitskollegen, die Nachbarn usw. als Konkurrenten begegnen, als Wesen, die man eher übertreffen, wenn nicht auslöschen muss, will man selbst überleben und sich selbst als der Stärkere behaupten. Frank Schirrmacher, der verstorbene FAZ Redakteur, hat in seinem Buch EGO von einer Gesellschaft egoistischer Nutzenmaximierer gesprochen. Wenn von Beziehungen die Rede ist, dann spricht eher von Netzwerken, von Verbindungen also, die nach dem Gesetz ökonomischen Profits funktionieren. Man gibt etwas, schenkt etwas, berechnet aber, ob es sich lohnt und was man den „Einsatz“ mindestens auch zurückbekommt.

Vertrauen als Basis von Freundschaft meint: Es ist ein Risiko, Freundschaft einzugehen, Freundschaft zu pflegen. Vertrauen beginnt, wenn einer, eine, beginnt sich den anderen zu öffnen. Da ist nicht immer “Erfolg” garantiert. Man kann sich blamieren, man kann Widerstände und NEIN erleben. Freundschaft ist einen Tugend, die Stärke verlangt. Wer hat heute noch diese innnere Stärke?

Die entscheidende Frage könnte sein: Wo können wir das Vertrauen grundsätzlicher Art finden, das so genannte Urvertrauen? Jenes Vertrauen, das uns leben lässt, immer weiter sinnvoll zum Leben ermuntert, auch wenn unsere (Suche nach) Freundschaft scheitert?

Dabei kann man auf eine biblische Weisheit verweisen. Vielleicht sollten wir uns angewöhnen, wenn wir von Bibel sprechen, auch von biblischer Weisheit zu sprechen. Nicht alles in der Bibel ist Weisheit, vieles können wir beiseite legen. Aber manches bleibt Inspiration, bleibt Weisheit für alle Menschen. So heißt es etwa im Titus Brief im Neuen Testament: „Erschienen ist uns die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes“.

Noch wichtiger ist eine Aussage aus dem Johannes Evangelium, da werden Jesus von Nazareth, dem menschgewordenen Logos, treffende Worte in den Mund gelegt: „Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.” (Joh 15,15).

Das ist entscheidend: Das Verhältnis des Menschen zu Gott ist das Verhältnis zu einem Freund. Das ist natürlich ein Bild, und alles schlichte Übertragen dieses Bildes vom menschlichen Freund auf das absolute Geheimnis Gottes wäre falsch. Aber es wird eine Richtung des Verstehens gewiesen: Gott ist nicht nur freundlich, sondern ähnlich wie ein „wahrer Freund“. Andere Titelfür die unendliche Wirklichkeit, wie Herrscher, sind dann eher abzulehnen. Da ist meines Erachtens ein Angebot an Sinn enthalten: Mensch und Gott sind befreundet. Das heißt: Es gibt eigentlich keinen willkürlichen Herrscher-Gott mehr! Dieser „Herr“-Gott ist durch Jesus entthront, sagt die Gemeinde, die das Johannes Evangelium wichtig findet. Das ist auch die Kernaussage vieler christlicher Mystiker wie Meister Eckart.

Die Basis von Freundschaft wird hier angesprochen: In einem Urvertrauen leben, um anderen vertrauen zu können. Freundschaft lebt ja vom Vertrauen, vom Risiko des Sich- Öffnens, vom Miteinanderlebenauf der gleichen Höhe. Bei Freunden gibt es keine Hierarchie. Das gilt auch für jene, die religiös sich an eine Gotteserfahrung haltenn.

Das war wohl auch so bei den ersten Christengemeinden, die Apostelgeschichte berichtet, wie die ersten Christen „ein Herz und Seele“ waren, wie sie alles teilten, wie sie wahre Freunde waren. Das nannten manche zu Recht eine Form des Urkommunismus. Aber auch der hat nicht lange gelebt, weil der menschliche Egoismus diese schöne Glaubenshaltung erdrückte.

Zum Schluss ein Thema, das hier nur kurz angesprochen wird: Es ist die Freundschaft mit sich selbst! Von ihr spricht bereits Aristoteles. Ohne diese Freundschaft mit sich selbst kann kein Mensch leben, reif leben und authentisch sein. Die Freundschaft mit sich selbst beginnt mit der vorbehaltlosen Annahme und Akzeptanz seiner selbst.

Copyright: Christian Modehn, Religionsphilosophischer Salon Berlin

Literaturverweise:

(1) Michel de Montaigne, Essais. Frankfurt M. 1998, übers. von Hans Stillett., Seite 101.

(2) zuerst erschienen 1991, jetzt erneut publiziert in seinem Buch (posthum) „Discours et Mode de vie Philosophique“ (Paris, 2014, S. 177 bis 198)

(3) ebd. S. 190.

(4) Michel de Montaigne, siehe (1), Seite 101.

(5) ebd. S. 100.

(6) ebd. 426

(7) ebd. S. 100.

(8) zum “Freundschaftstempel” in Halberstadt siehe etwa: „Das Jahrhundert der Freundschaft. Johann Wilhelm Ludwig Gleim und seine Zeitgenossen“. Wallstein Verlag, 2004.

(9) De la Boethie fragt die Menschen, die sich staatlichen Obereren oder religiösen Herrschern, heute: auch Gurus, so gern unterordnen und im Gehorsam sich ihr individuelles Leben freiwillig rauben lassen: „Diesmal möchte ich nur erklären, wie es geschehen kann, dass so viele Menschen, so viele Dörfer, Städte und Völker manchesmal einen einzigen Tyrannen erdulden, der nicht mehr Macht hat, als sie ihm verleihen, der ihnen nur insoweit zu schaden vermag, als sie es zu dulden bereit sind, der ihnen nichts Übles zufügen könnte, wenn sie es nicht lieber erlitten, als sich ihm zu widersetzen.“ Seine Erklärung der Tyrannenherrschaft kleidet de la Boethie in eine rhetorische Frage: „Wie kommt er zur Macht über euch, wenn nicht durch euch selbst? Wie würde er wagen, euch zu verfolgen, wenn ihr nicht einverstanden wäret?